近期,同济大学附属东方医院南院肖亚平教授团队成功应用Fastunnel®输送型球囊扩张导管(下文简称“Fastunnel®”)完成一例右侧椎动脉V4段重度狭窄介入治疗手术,治疗结果得到临床认可!

患者资料

患者基本资料:70岁老年男性,因反复头晕、间歇性复视及行走不稳半月来我科就诊。

既往史:既往有锁骨下动脉重度狭窄血管成形术个人史(现已单药抗血小板聚集治疗)及高血压病、吸烟史等危险因素。

接诊后查体未见神经系统阳性体征,但结合症状及发病形式、查体、危险因素、头颅CT等辅助检查考虑后循环短暂性脑缺血发作。

予双联抗血小板聚集、他汀治疗并预约完善颈动脉CTA。

待到一周后复诊,患者在依从药物治疗后仍有头晕、行走不稳发作。

辅助检查

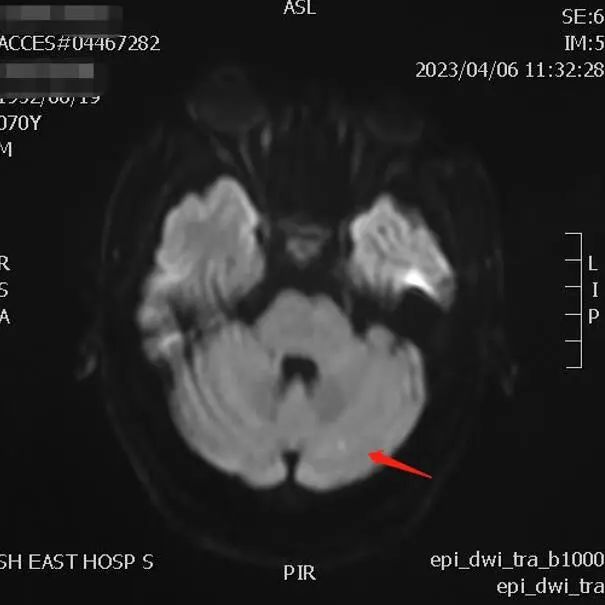

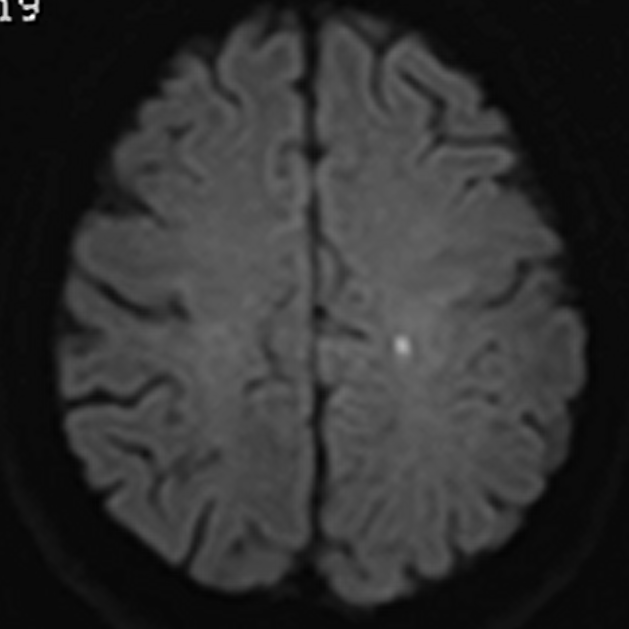

①入院时MRI:左侧枕叶可疑点状梗死灶。

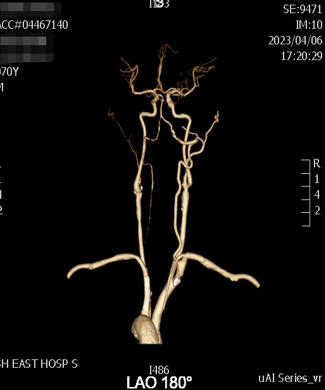

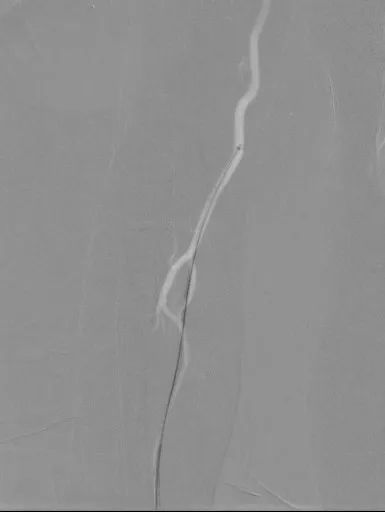

②术前颈动脉CTA:左侧锁骨下动脉支架置入术后状态,腔内未见明显狭窄;左侧椎动脉起始部闭塞;右侧椎动脉V4段重度狭窄;右侧颈内动脉起始部重度狭窄。

右侧椎动脉V4段重度狭窄伴斑块形成。

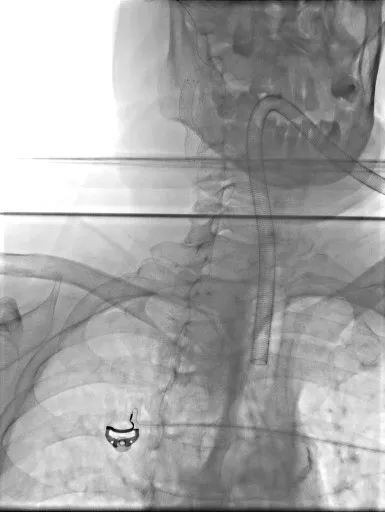

术前影像

脑血管造影DSA:

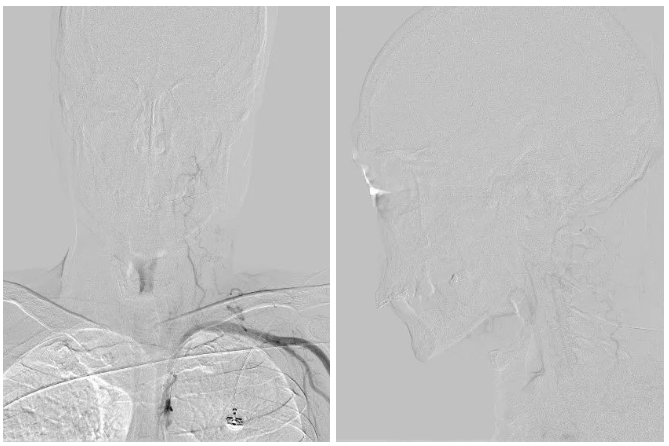

左侧椎动脉起始部闭塞,残端读片难以分辨,前向血流通过颈外动脉吻合支代偿受限。

右侧椎动脉V4段重度狭窄,并向对侧椎动脉返流。

诊断

短暂性脑缺血发作;

颅颈部动脉硬化,右侧椎动脉V4段重度狭窄,左侧椎动脉起始部闭塞,左侧颈内动脉起始部重度狭窄,左侧锁骨下动脉支架置入术后状态;

高血压病2级 很高危组。

手术指征

左侧椎动脉闭塞,颅外椎动脉与颈动脉系统吻合代偿有限,右侧椎动脉在V4段重度狭窄基础上又要逆流至左侧椎动脉,加重脑干、小脑、枕叶等后循环供血脑组织缺血。经过药物强化治疗后仍然有缺血事件发生,并且左侧椎动脉起始部开通的风险较高,故右侧椎动脉V4段血管内治疗手术指征明确,无禁忌征。

入路、器械选择及释因

入路:DSA

入路:经桡(该患者经股或经桡入路均可,造影提示若经股入路,右侧椎动脉起始部与锁骨下动脉成角,血管转折较经桡增加,椎动脉痉挛风险增加)。

器械选择:

6F 桡动脉短鞘

5F 115cm Tethys®中间导引导管(椎动脉颅内段走形相对迂曲,普通导引导管头端较中间导管硬,难以高到位。5F中间导管可以轻松过弯置于V4段病变近端,必要时Fastunnel®走行于内送至病变部位,避免强行输送Fastunnel®损伤血管)

0.021inch 2.5*10mm Fastunnel®输送型球囊扩张导管

0.014inch 200cm 微导丝

压力泵

4.0*23mm 自膨式闭环支架

手术过程

通路建设。

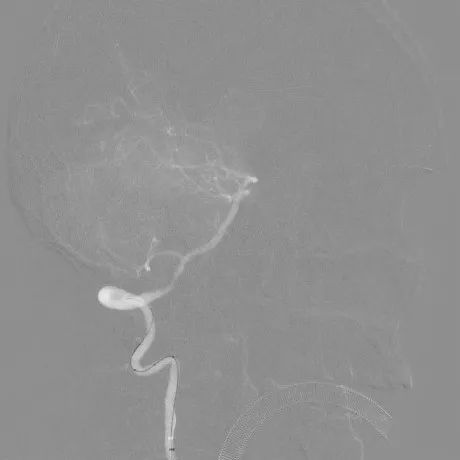

5F 115cm Tethys®中间导引导管置于右侧V2段,微导丝外衬2.5*10mm Fastunnel®输送型球囊扩张导管送至V3段起始部。

微导丝头端位于右侧小脑后下动脉开口处,2.5*10mm Fastunnel®输送型球囊扩张导管准备跨V3转折,但出现两个问题,其一Synchro2微导丝头端操控性变差,其二术者需要施加Fastunnel®输送型球囊扩张导管较大推力才能输送系统。此时Tethys®中间导引导管仍在右侧椎动脉V2段。

2.5*10mm Fastunnel®输送型球囊扩张导管看似到位,但球囊位置仍在病变近端;另外,此时中间导引导管头端已不在视窗内,欲调整微导丝及Fastunnel®输送型球囊扩张导管的位置未果,提示中间导引导管已没有支撑能力,大概率在输送过程中被反作用力推。

经证实,中间导引导管被推至主动脉弓。

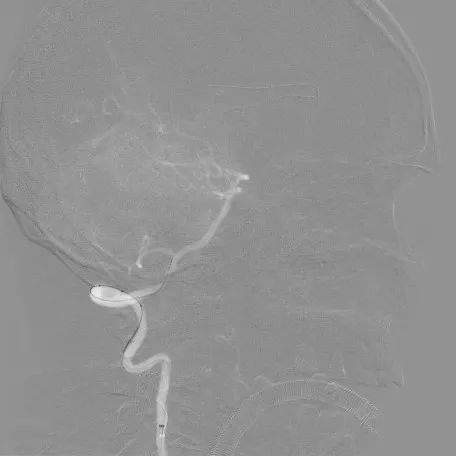

重新调整器械到位。

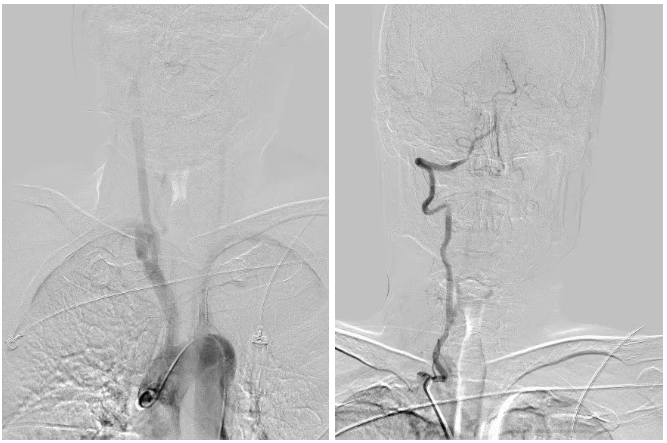

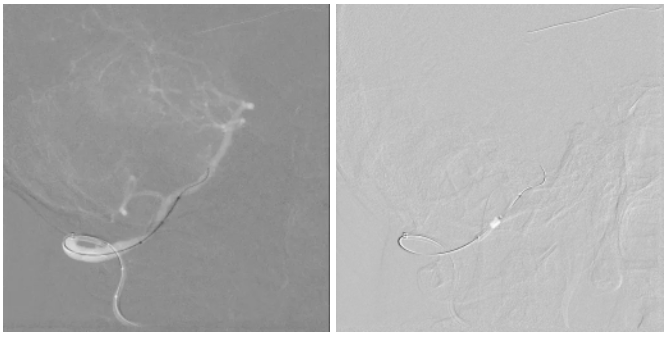

Tethys®中间导引导管上送至V3段增加稳定性,Fastunnel®输送型球囊扩张导管到位球扩。

一次扩张至命名压6atm复查造影,V3段可见Fastunnel®输送型球囊扩张导管没有外衬中间导引导管输送时引起的血管痉挛仍没有完全恢复,V4段原病变经球扩后出现局部夹层样改变,狭窄程度缓解,需支架覆盖维持稳定的前向血流。

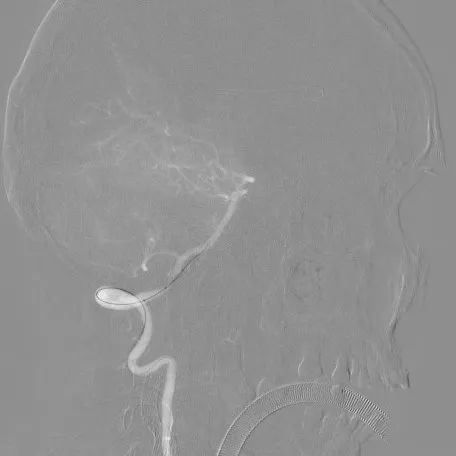

经Fastunnel®导入支架,定位准确后释放,工作角度及正侧位造影,支架贴壁良好,管壁光滑,残余轻度狭窄,前向血流通畅,颅内血流无缺失,无造影剂外溢,V3段痉挛缓解。

术后MRI:左侧顶叶新发点状急性病灶。

出院时患者头晕等症状改善,NIHSS 0分。

总结

1.中国颅内动脉狭窄或闭塞性疾病的研究(CICAS)表明急性缺血性卒中患者中颅内动脉狭窄或闭塞的发生率高达46.6%,且一年内缺血性卒中的复发率与狭窄程度呈正相关。近年来大宗文献表明颅内大血管狭窄的血管内介入治疗并不优于药物治疗,但是,诸如文中这类经药物甚至强化治疗无效的患者,不应否认血管内介入治疗可能带来的获益。

2.颅颈部狭窄病变行血管内介入术中会发生因机械操作引起的斑块或血栓脱落、管壁损伤甚至破裂出血等并发症,除了要求手术医生具备熟练操作的丰富经验外,增加远/近端保护装置、减少器械复杂程度及交换步骤等,均能一定程度避免或减少该并发症发生。加奇生物Fastunnel®输送型球囊扩张导管以全新的“零交换”技术,无需行微导丝、微导管、球囊之间的反复交换,一站式完成球囊扩张及支架置入,操作简单,手术安全性提高。

3.通过本病例证实Fastunnel®输送型球囊扩张导管在相对迂曲的血管中输送,建议搭配硬度适中且有高到位性能的中间导引导管,且中间导引导管尽量送至贴近病变处,一方面提高系统的输送性及稳定性,另一方面避免血管痉挛、管壁机械损伤等,增加手术安全性。