面对大型方舱医院,做好感控,降低全国各地医疗队人员、第三方人员感染风险,是姐妹俩的首要任务。

4月13日,国家会展中心(上海)“四叶草”方舱医院的最后“一叶”——1.1号舱验收在即。在1.1号舱医护人员进出通道,张祎博正在对通道内的防护设施和标识进行最后一轮巡检,一旁的吴文娟在观察送排风机的气流。巡检的结果直接影响到1.1舱是否达标收治病人。

吴文娟(右)和张祎博(左)在完成一次环境采样时,进行手部消毒。

吴文娟和张祎博同为瑞金医院倪语星教授的学生,师姐吴文娟是国家紧急医学救援队(上海市东方医院)的院感专家,师妹张祎博是瑞金医院的院感医生。从世博展览馆,到新国际博览中心,再到“四叶草”,她们自3月24日起一直穿行在上海各大型方舱医院现场,承担方舱临时指挥部的院感防控小组。培训防护用品穿脱、环境消毒、医废转运,意外事件处理等都是她们的工作内容。

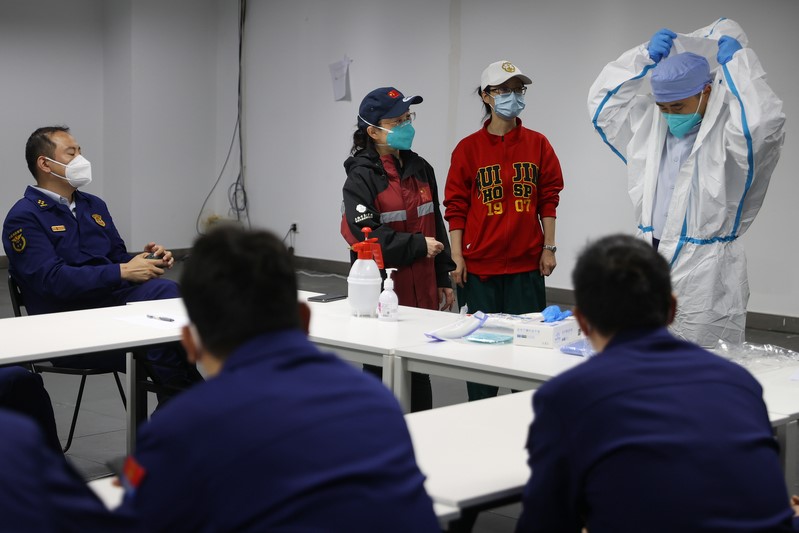

吴文娟(左二)和张祎博(右二)在培训消防员穿脱防护服。

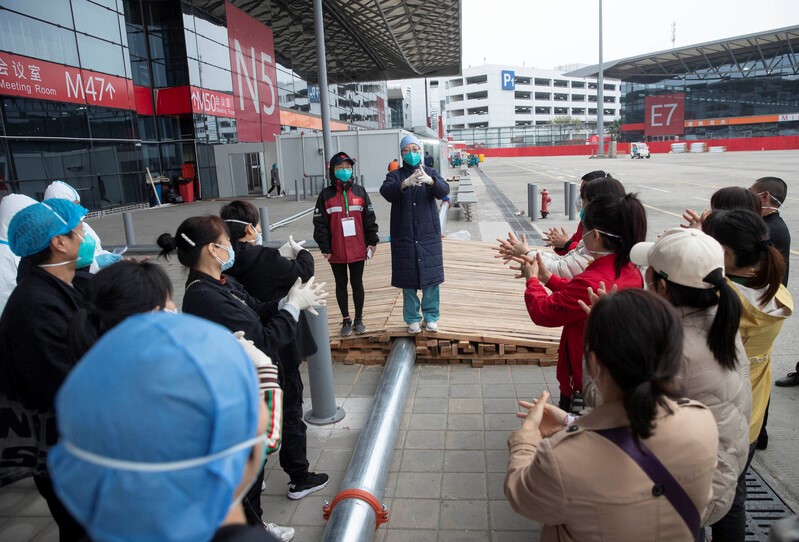

在新国际博览中心方舱医院,姐妹俩为保洁等勤务人员进行防护培训。

“四叶草的场馆表面看起来是对称的,但各个场馆内部略有差异,因此在设计流程中要仔细考虑很多差异化的细节。”吴文娟每天走数万步,足迹踏遍几大展馆的每个角落。“四叶草是流线型的构造,馆内空间大,但馆外的医护人员穿脱区和休息区空间小,且离舱距离近,这就增加了院感的难度。”

吴文娟在指挥部协调会上提出院感方面的问题和改进方案。

忙了一天的吴文娟在相对安全的环境下摘下口罩短暂休息。

吴文娟曾作为上海市公共卫生临床中心感染控制科主任,在2020年担任上海援鄂医疗队院感专家。此次上海疫情,在得知上海市要筹建大型方舱医院时,她第一时间就主动投身到抗疫一线。

相比起2020年时建立的武汉方舱,吴文娟坦言,虽然新冠疫情已进入第三年,感染控制的理论和实践指南也比较成熟,但此次奥密克戎的高度隐匿性和高速传播特点,给方舱医院的院感管理带来了新的挑战。

“在武汉时,一个千人方舱就是大型方舱,而现在是数万阳性病例集中收治。”吴文娟告诉记者,由于奥密克戎具有极高的R0值(基本传染数),潜伏期更短,一些病例连续4天阴性,只要有一次潜在暴露风险后,次日就会核酸检测阳性;同时,无症状感染者之间的活跃交流、锻炼身体等都会增加病毒排放,因此院感工作的压力巨大。

姐妹俩对刚完工的方舱医院设施进行环境采样。

院感防控是一项细致入微的工作。“不同方舱的结构不同,要因地制宜地设计动线。”张祎博说,由于方舱医院的体量大,承建方和供应商多,她们每日需要沟通和协调的工作量很大。

面对这样的大型方舱医院,做好感控,降低全国各地医疗队人员、第三方人员感染风险,是姐妹俩的首要任务。“开舱前,医护人员进出舱通道是否有气流控制,如果硬件达不到,如何制定补救措施?”通过头脑风暴,查阅文献,两人不断调整策略。

吴文娟对硬件设施提出整改意见。

吴文娟在检查舱内护士站的安全合理性。

在“四叶草”方舱,张祎博为餐饮配送方解决如何在保证配送人员安全的前提下配送餐食进病区。

数万人的方舱医院,仅靠医疗队人员无法解决患者的“吃喝拉撒睡”,这就需要有大量的保安、保洁、医疗废物处置等后勤保障人员以及警察队伍。每天针对这些人员一轮又一轮的人员培训,让张祎博的嗓子都喊哑了。她是两个孩子的妈妈,已经有近一个月没有见过家人。每天和孩子视频时,她会告诉孩子:“妈妈留在方舱,是因为这里有更多的孩子需要守护。”

采样标本,为安全开舱提供数据依据。

4月13日以后,当所有的开舱准备工作暂告一段落,方舱正式收治病人,她们就要开始忙碌于每日的院感巡查。从各病区的医护进出口通道、患者入口,到医废出口、标本转运、餐饮供应等,日夜不停地巡查,以堵住每一个防控漏洞。

相关链接:

上观新闻

https://web.shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=472429